| NESTA EDIÇÃO |

|

Todos os que viajam para atividades do Núcleo de Extensão em Medicina Tropical (Numetrop) da Faculdade de Medicina da USP recebem um documento de orientação preparado pela Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da faculdade. O núcleo recebe para as atividades não apenas alunos da USP: estudantes de outras escolas médicas do País e também alunos estrangeiros buscam o estágio. O documento é um excelente guia de sobrevivência: traz informações, referências, indicações. A partir dele, tenho desde a noção dos custos de um táxi até os roteiros de chegada de avião ou barco, passando pelas informações sobre os produtos que encontro facilmente lá (rede, corda para rede, mosquiteiro) ou que devo levar daqui (tênis e/ou botas, principalmente para os homens, já que em Santarém é difícil achar numeração maior que 40). Tenho convicção de que qualquer estudante que escolher o estágio terá, nesse documento, todas as informações necessárias. A viagem começa a fi car mais real para mim. Para viajar para a região, a vacina fundamental é a contra febre amarela, que deve ser tomada pelo menos dez dias antes da viagem e que tem validade de dez anos. Também é aconselhável tomar as vacinas contra febre tifóide e hepatite A. Santarém, 27.7.07 – Santarém é uma cidade grande, a segunda maior do Pará, com população estimada de 300 mil pessoas. Está a mais de 1.300 quilômetros da capital do Estado, Belém. Chamada de Pérola do Tapajós, Santarém, na verdade, fi ca no encontro entre os rios Amazonas e Tapajós – um raro espetáculo de beleza, quando as águas barrentas do Amazonas se misturam às transparentes do Tapajós. Embora esteja no Pará, utiliza o fuso horário do Amazonas: uma hora menos que o horário de Brasília. A temperatura é bem elevada mesmo nesta época do ano e o clima é bem úmido. A população local tem grande orgulho da cidade e é comum ver, nos veículos, adesivos defendendo a criação do Estado do Tapajós. Vou até o Hospital Municipal de Santarém conhecer o trabalho da Faculdade de Medicina da USP. Quem me acompanha é uma das coordenadoras do ambulatório, doutora Melissa Mascheretti. Ela divide a coordenação com outra médica, doutora Mariana Quiroga. Além delas, três médicos (doutores Ligia Figueiredo, Paulo Abati e Pasesa Quispe) supervisionam os estagiários, que vêm de diversas e são supervisionados pelo Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da faculdade e já ultrapassou a área de infectologia: o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina tem oferecido treinamento para profi ssionais de saúde do município em diversas áreas, colaborando, inclusive, para a implantação da UTI do hospital. Nas atividades de enfermaria, eles são responsáveis pelo atendimento de cerca de 20 pacientes por dia. No Ambulatório Geral, atendem de 600 a 800 casos por ano, no de Leishmaniose, 300 casos por ano e no de HIV, 700 casos.

Primeiro dia: Monte Alegre – Saímos às 11 horas de Santarém. Surpreendo- me com a forma como as redes são montadas: um emaranhado de cores e tecidos. Ganchos que cruzam com outros ganchos. Redes por cima e pelos lados. Nossa expedição será a bordo do São Tomé III, um barco a motor de três pisos que lembra as gaiolas do rio São Francisco e que, no Baixo Amazonas, é conhecido como barco de recreio. O rio Amazonas impressiona não só por suas dimensões, mas também por sua força. Navegamos em trechos em que não é possível avistar uma das margens. Durante todo o percurso, montes de vegetação de grande dimensão – alguns maiores que os barcos – passam por nós arrastados pelo rio. Também são comuns troncos de madeira, um risco para os barcos menores e canoas que trafegam pelo rio. Por causa da força e intensidade do Amazonas, há um imenso respeito por parte das populações que vivem na região e, muitas vezes, os barcos acabam preferindo navegar pelos seus braços menores. Bastaram poucas horas de contato para que eu fi casse totalmente fascinada pelo rio Amazonas, o rio que é um mar.

Chegamos em Monte Alegre no final da tarde. Uma reunião de abertura, na parte superior do barco, serviu para que todos se apresentassem e para que soubéssemos sobre as atividades e metas de cada um. Teremos no grupo trabalhos de identifi cação de animais peçonhentos, larvas de mosquitos de malária e leishmaniose, morcegos hematófagos, plantas medicinais locais e, é claro, grupos de atendimento médico. A reunião da noite é uma das práticas mantidas durante toda a expedição. É a chance de todos trocarem informações e se inteirarem dos rumos do trabalho de cada equipe. Da USP, estão os professores Ivete e Marcos Boulos, ambos do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina. Além de mim, uma equipe da TV Record também acompanhará a expedição.

Segundo dia: arqueologia – Enquanto a maior parte do grupo se dirige para a comunidade de Serra das Pedras, um grupo menor, do qual faço parte, visita os sítios arqueológicos de Monte Alegre, que estão entre os mais antigos das Américas: mais de 11 mil anos. A datação foi feita pela antropóloga Anna Roosevelt, bisneta do presidente americano Theodore Roosevelt. Os sítios arqueológicos de Monte Alegre estão distribuídos em seis pontos diferentes dentro de um parque estadual, criado em novembro de 2001. Visitamos três deles. Começamos o percurso pela Serra da Lua, onde está concentrado o maior número de pinturas rupestres. As pinturas são basicamente em vermelho e amarelo e trazem fi guras indefi nidas ao lado de desenhos de animais e homens. Para chegar até elas, subimos por uma trilha íngreme, no meio da vegetação. Ver as pinturas tão de perto causa uma forte emoção em todo o grupo. É incrível pensar que estamos próximos de ancestrais de mais de 11 mil anos. A descida é ainda pior que a subida: as pedras do chão deslizam quando apoiamos os pés e não há onde segurar. De lá vamos à Serra do Ererê, com suas pedras irregulares e um mirante de tirar o fôlego, e depois a uma caverna denominada Itatupaoca – a Casa de Pedra de Deus.

Terceiro dia: atendimentos – A comunidade que visitamos é chamada de Km 11. As equipes se dividem em função de suas áreas de atuação e objetivos científi cos. No dia anterior havia uma certa frustração em parte da equipe por não ter sido possível ajudar todos que buscavam atendimento. A falta de assistência médica periódica faz com que as visitas sejam, para muitos, um evento social. Famílias inteiras vão para as consultas. Não se trata apenas da falta de uma medicina especializada. O problema é ainda anterior: são comunidades que não dispõem, em sua área, nem mesmo da atenção primária em saúde. Somado ao isolamento natural de algumas localidades, esse fato transforma a expedição na única oportunidade daquelas pessoas de se fazerem ouvir. Lembro-me da professora Ivete contando sobre a mãe que, numa expedição anterior, levou seu filho até o consultório e disse: “Ele não tem nada não, doutora, só queria que ele conhecesse um médico”. Desta vez, logo na chegada, a professora Ivete propõe à população que espera que se divida em dois grupos: um para atendimento e outro para orientação. Incrivelmente, um grupo, ainda que menor, aceita ficar na parte de orientações. São oferecidas palestras sobre temas variados, entre eles, sexualidade, métodos contraceptivos e animais peçonhentos. Esta última reúne muitas crianças, que ouvem da bióloga Lorena Loureiro Coelho, das Faculdades Integradas do Tapajós, e da médica Fun Hui Wen, do Instituto Butantan, orientações sobre o comportamento dos animais e como proceder em caso de acidente. A desmistifi cação é celebrada com as crianças aprendendo a fazer uma cobra em origami.

O grupo está particularmente interessado no Tityus paraense, por aqui conhecido como lacrau, um escorpião cuja ferroada é muito dolorida e, segundo os moradores locais, provoca choques.

Neste dia nem precisamos de muita paciência: logo no primeiro local visitado, encontramos o primeiro, um Brotheas que, segundo me explicam os pesquisadores, é, muitas vezes, confundido pela população com um Tityus. Olho para o bicho capturado e concluo que eu também seria capaz de fazer a confusão. Pouco depois da primeira captura, os pesquisadores encontram, em outro local, uma cobra e uma fêmea de escorpião ainda com fi lhotes. A cobra, não peçonhenta, é devolvida à mata. Já os escorpiões vão ser estudados. A fêmea do escorpião ainda está com fi lhotes grudados às costas, o que indica que são recémnascidos, já que ela só costuma carregá- los por uma ou duas semanas. Depois disso, eles já estão maduros para continuar sozinhos. Para alguém como eu, cujo único contato com cobras e escorpiões se deu numa visita ao Museu do Instituto Butantan, resolver acompanhar uma caçada como essa foi uma decisão difícil. No entanto, depois de acompanhar o grupo durante o dia, a decisão de segui-lo à noite foi natural, ainda que recheada de apreensão e muita adrenalina. Caçar escorpiões à noite requer, além de paciência e de persistência, uma boa dose de coragem e improvisação. No caminho até a pedreira onde nos disseram que há muitos escorpiões, o professor Pardal me fala das difi culdades de manter as pesquisas na área pela absoluta falta de investimentos. A prova está nos equipamentos que levamos: ao invés dos infra-vermelhos para visualizar movimentos, temos apenas duas lanternas comuns. Os pesquisadores vão iluminando o chão para tentar identifi car movimentos. Eu, que não tenho lanterna nenhuma, adoto a estratégia de seguir os pesquisadores, repetindo todo o trajeto que estão fazendo. No início, apenas aranhas, mas, depois de entrar um pouco mais na pedreira, Joaquim me diz para prestar atenção no barulho dos escorpiões. – Mas escorpião faz barulho? O som dos escorpiões é produzido com o animal esfregando partes do corpo uma contra a outra ou vibrando estruturas anatômicas. Há quem relacione esses sons à intimidação de agressores ou ao chamamento para acasalamento. Não encontramos o Tityus, mas nossa ida à pedreira não foi em vão. Ouvi, pela primeira vez, o som dos escorpiões e os pesquisadores capturaram um escorpião Rophalurus.

Quinto dia: Bacabalzinho – Nossa base é Bacabalzinho, a cerca de 45 quilômetros de Monte Alegre, distância que percorremos em torno de 50 minutos (os moradores chegam a levar uma hora e meia). À tarde, experimento acompanhar um grupo de atendimento domiciliar que percorre casas com pacientes acamados que não puderam se deslocar até o posto montado em uma escola. Sigo com dois médicos da expedição, doutora Mariana Borges Dias, da Prefeitura de Belo Horizonte (MG), e doutor Manoel Rezende, professor aposentado da UFPA. Logo na primeira visita, descobri que a emoção seria a tônica do dia. Visitamos uma casa ampla para os padrões da região, numa espécie de chácara com pasto e um lindo lago. Lá vive a família de Dione, de 25 anos, que a partir dos 10 anos desenvolveu uma deformidade na coluna que a impede de se sentar e dificulta seus movimentos de andar e mover os braços. Mesmo assim é uma moça sorridente, que gosta de ir às festas na igreja (é levada deitada no carro de boi) e cuja queixa principal são as dores causadas pelas feridas nas duas pernas, que teimam em não cicatrizar. A mais antiga já está completando cinco anos. A mãe, dona Aura, nos diz que “se fosse só a deficiência estava bom, mas a dor provocada pelas feridas não deixa a menina em paz”. A doutora Mariana, que está sem sua máquina, me pede para fotografar os problemas da garota. Tenho vontade de chorar, mas diante do olhar de expectativa da paciente, abro meu melhor sorriso e faço as fotos como se estivesse acostumada a ver situações assim todos os dias. Em todas as casas, as situações se repetem: somos recebidos como se a visita fosse uma benção. E a minha vontade de chorar aumenta. Para nos mostrar seu agradecimento, nos oferecem tudo do pouco que têm.

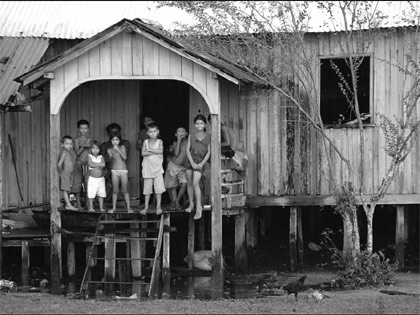

Sexto dia: a vida na várzea – Saímos cedo de Monte Alegre em direção a Curralinho. Desta vez, iremos de barco, porque se trata de uma das inúmeras comunidades ribeirinhas. Aqui, a máxima “no rio se nasce, se vive e se morre” é totalmente verdadeira. A população da várzea vive em função do rio e de suas estações: a cheia e a seca. Tempo de cheia é tempo de mandar o gado embora e ter a água do rio na porta da casa. Agora é o início da seca: no meio do rio, árvores e campos começam a aparecer. As estruturas das casas também. Em 20 dias, me dizem, o gado estará de volta. Toda a movimentação da população por ali é feita por barcos. As canoas, sem motor, são conduzidas até por crianças. Para o atendimento médico, montado numa escola, não param de chegar canoas. Desde a primeira comunidade que visitamos, chamou-me atenção o número de parabólicas nas residências: casas simples, muitas vezes precárias, mas com uma bela e reluzente parabólica na porta. Praticamente todas têm o equipamento, que é a única forma de receber os sinais de televisão por aqui. A energia elétrica, em grande parte dessas comunidades, é fornecida por geradores e está disponível apenas algumas horas por dia. A própria prefeitura fornece parte do diesel necessário para o funcionamento do gerador. Segundo o secretário municipal de Saúde de Monte Alegre, Jean Carlos Silva Vasconcelos, o consumo principal é de telenovelas. Sétimo dia: Cuieiras – Nossa segunda comunidade ribeirinha e a última que visitaremos nesta expedição é Cuieiras. Começo meu dia acompanhando visitas domiciliares, o que já fi z em outras comunidades e que, estou convencida, é uma excelente forma de saber sobre os problemas e características do local e de suas populações. Acompanho o professor Marcos Vinícius da Silva, docente da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo e médico do Hospital Emílio Ribas. Com muitas áreas ainda alagadas, temos poucas opções de caminhos e nos dirigimos à casa mais próxima. Lá, uma família que se preparava para ir ao atendimento nos recebe e responde a nossas questões. O professor Marcos Silva pergunta sobre tudo: como e de que eles vivem, de onde vem a água que consomem, como eles a tratam, quem ficou doente ultimamente, o que teve, onde procuram auxílio quando adoecem. A conversa flui com naturalidade e eu me dedico a fotografar. As pessoas não se incomodam com minha insistência em registrar o local onde vivem, suas casas ou elas próprias. Quando, às vezes, as crianças se mostram mais preocupadas com a máquina, tiro uma foto delas e mostro no visor a sua própria imagem. Elas sorriem e se soltam. As informações levantadas serão fundamentais para a realização do diagnóstico da região e para a elaboração de propostas que contribuam para a melhoria da vida daquelas populações. O céu daquela região é um capítulo à parte. Pude vê-lo integralmente na pedreira onde procurávamos escorpiões. A falta de iluminação favoreceu a visualização. Se tento descrever, penso imediatamente numa colcha de luzes, um tecido de lurex. São milhares de estrelas tão próximas que se pensa que é possível tocá-las subindo em uma árvore e elevando os braços. E, atrás dessa primeira camada, estão outras milhares de estrelas e, depois delas, outras milhares. De tempos em tempos, alguma estrela risca o céu. – Estrela cadente –, alguém avisa. – Fez um pedido? – Fiz –, respondo. Mas, diante de um céu como aquele, é possível ter mais o que pedir? Enquanto o barco se desloca no Amazonas à noite, voltando para Santarém, reservo umas boas horas para observar esse céu que, defi nitivamente, tem mais estrelas.

Oitavo dia: a despedida – Depois de viajar quase a noite toda, aportamos em Alter do Chão, uma praia fl uvial do Tapajós, a cerca de 30 quilômetros de Santarém. Apelidada de Caribe brasileiro, ela é o local escolhido para a confraternização fi nal da expedição. É considerado um importante balneário da região e ponto em que os cruzeiros estrangeiros geralmente fazem uma de suas paradas. Com a seca, o nível de água desce, revelando os bancos de areia branca que formam uma península em direção ao vilarejo. A travessia até a vila e a volta às praias só pode ser feita por canoa e, em si, já é um passeio que vale a pena. Na vila, um pequeno centro comercial oferece basicamente artesanato da região. Depois do almoço, voltamos a Santarém e o grupo se dispersa logo no cais. Alguns, como eu, voltarão para suas cidades de origem no mesmo dia. Outros partirão nos dias seguintes. Na reunião de fechamento do projeto, realizada pela manhã, todos manifestaram o desejo de voltar. Se, para cada um, a expedição teve signifi cados muito diferentes, em todos é possível identifi car um profundo agradecimento às pessoas e locais por onde passamos, pelas experiências que nos proporcionaram. Aqueles que vieram ajudar voltam se sentindo profundamente ajudados. Logo na vinda para Santarém, ainda em Belém, conheci o muiraquitã. Reza a lenda que as guerreiras amazonas presenteavam com o amuleto os reis das tribos vizinhas que davam a elas fi lhas. Algumas lendas dizem que o muiraquitã era feito do barro que fi cava no fundo de um local sagrado, o Lago do Espelho da Lua, e que, ao receber os raios da lua cheia ou do sol, se solidifi cava. O amuleto é um símbolo de prosperidade e sorte. Eu me apaixonei assim que o vi no Museu do Pólo Joalheiro São José Liberto. Mas desisti de comprar porque, pelo que disseram, ele deve ser um presente. Passei todos os dias da expedição vendo muiraquitãs das mais diferentes formas, tamanhos e materiais. Mas tinha tomado a decisão de pedi-lo de presente assim que voltasse a São Paulo. No entanto, faltando poucas horas para o embarque, a partida sem o muiraquitã me pareceu sem sentido. E se depois ninguém achasse o amuleto em São Paulo para me dar? Com as lojas já fechadas, corri até o centro turístico e comprei um de barro. Decidi dá-lo de presente à minha casa, mais precisamente à minha sala de estar. Acho que as amazonas vão entender. Esta reportagem foi realizada com equipamentos da disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. O texto completo sobre a expedição, com álbum de fotos, pode ser conferido no Portal da USP.

|

O Jornal da USP é um órgão da Universidade de São Paulo, publicado pela Divisão de Mídias Impressas da Coordenadoria de Comunicação Social da USP.

[EXPEDIENTE] [EMAIL]

Quarto dia: caçando escorpiões – Procurar escorpiões é um exercício

de paciência e persistência,

me diz Joaquim Martins da Silva,

biólogo da Fundação Nacional de

Saúde (Funasa). Ele faz parte da

equipe que participa da expedição

para capturar animais peçonhentos.

Com ele estão a também bióloga

Andria de Paula Santos da Silva e o

médico e professor da UFPA Pedro

Pereira de Oliveira Pardal. Eles

querem identifi car quais os gêneros

mais comuns e as áreas onde estão

mais presentes. Para auxiliá-los, um

equipamento de GPS identifi ca cada

um dos pontos mapeados e transfere

os dados para a central.

Quarto dia: caçando escorpiões – Procurar escorpiões é um exercício

de paciência e persistência,

me diz Joaquim Martins da Silva,

biólogo da Fundação Nacional de

Saúde (Funasa). Ele faz parte da

equipe que participa da expedição

para capturar animais peçonhentos.

Com ele estão a também bióloga

Andria de Paula Santos da Silva e o

médico e professor da UFPA Pedro

Pereira de Oliveira Pardal. Eles

querem identifi car quais os gêneros

mais comuns e as áreas onde estão

mais presentes. Para auxiliá-los, um

equipamento de GPS identifi ca cada

um dos pontos mapeados e transfere

os dados para a central.